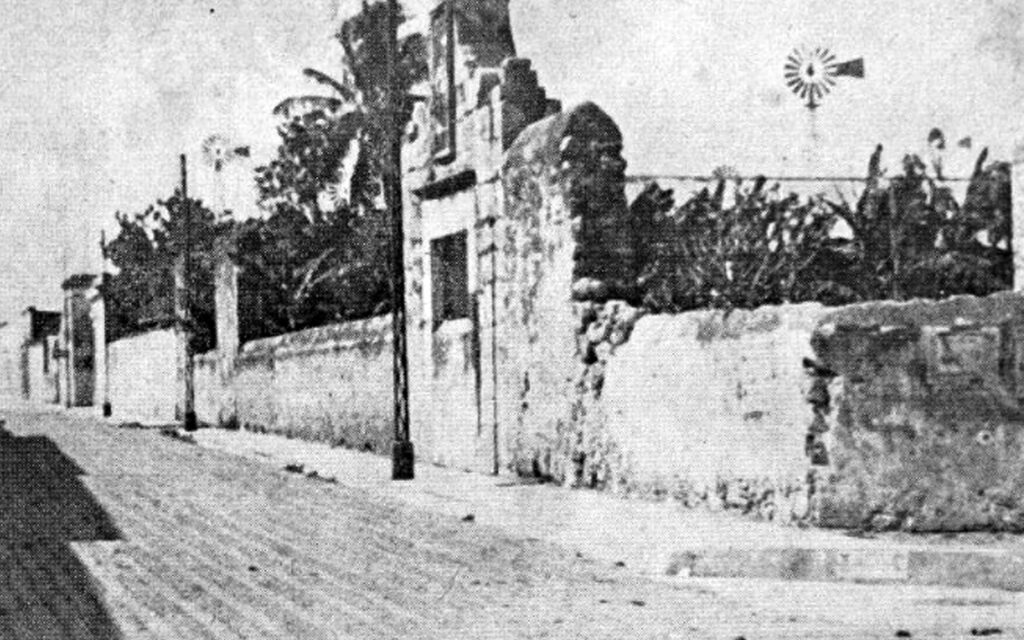

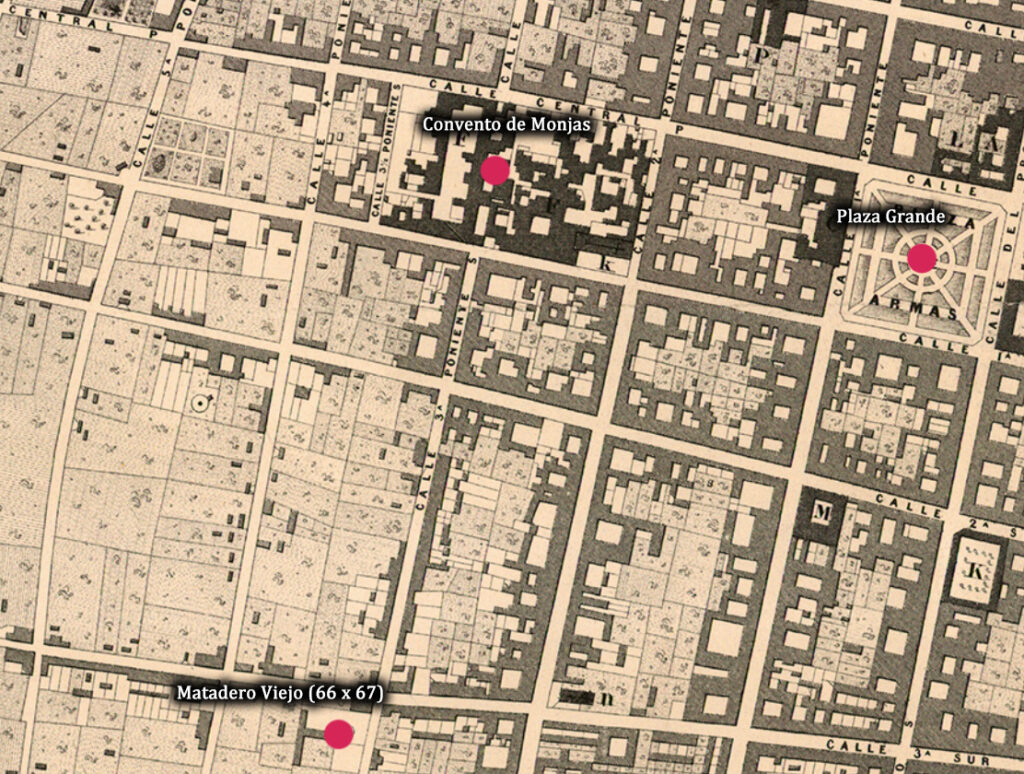

El tramo de la calle 66, entre la 65 y la 67, se le llamaba en otro tiempo “Calle del Matadero Viejo” por haber estado el rastro público de Mérida en la esquina sudoccidental de la cuadra siguiente hacia el Sur.

Todavía se conserva el pórtico del establecimiento que le dio su nombre (actualmente el pórtico se encuentra empotrado en el costado sur del Centenario) , y la tradición lo señala el lugar donde culminó la tragedia que se contaba como real y verdadera, en aquellos días ya lejanos, en los que no eran muchos por cierto los trasnochadores que se aventuraban después del toque de queda, por las calles de la ciudad de los Montejos, apenas alumbradas y no siempre, por los rojizos resplandores de los mecheros de aceite.

En la misma calle 66, que hoy pueden recorrerse sin ningún obstáculo de Norte a Sur cuan larga es la ciudad, en aquel entonces (antes de 1867) se interponían los elevados muros del Convento de las Concepcionistas, hermoso edificio que ocupaba más de una manzana, desde la que hoy es calle 64, entre la 61 y la 63, hasta el que fue Callejón de las Monjas y hoy se conoce como calle 66-A.

En este callejón hubo empotrada, en el muro conventual, una enorme cruz de madera… y se contaba que un fantasma al filo de la medianoche se levantaba de la esquina del Matadero Viejo, cruzaba lentamente toda la calle hacia el norte, y reconociendo luego el Callejón de las Monjas, caía de hinojos ante la cruz aquella, clamando a Dios el perdón de sus culpas que debieron ser muy grandes, ya que, al implorar su perdón, daba tan grandes muestras de dolor.

Cuenta la leyenda… -No recuerdo ya de quien la oí, hace muchos años… Cuenta que, en aquellos tiempos ya muy lejano en aquel viejo Matadero que daba en las goteras de la ciudad, más allá, en el suburbio de San Sebastián, estaba encargado de la parroquia un siervo de Cristo, de vida ejemplar. Su austeridad, su ascetismo, su humildad y sus virtudes todas, le daban aureola de santo, que bien ganada se la tenía con sólo el ejercicio continuo de la caridad para con los pobres de su parroquia.

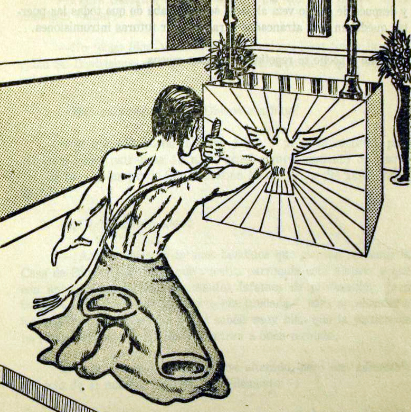

El también era muy pobre. Su sayal lo revelaba a la lengua, sin embargo, podía decirse que era el más pobre de todos los pobres, porque las escasas limosnas que le correspondían en el ejercicio del culto le servían para las necesidades ajenas antes que para las propias. Hombre en plena madurez de la vida -representaba treinta y cinco años-, a pesar de su modestia dejaba traslucir toda la arrogancia de su edad imposible de ocultarse: pero corría la versión de que en la noche, cuando el templo se cerraba y el sacristán que lo acompañaba en el día se retiraba a su casa, el Padre Mariano, tal era su nombre, de rodillas desde su humilde aposento avanzaba sobre la piedra labrada del interior del santuario, hasta el altar mayor, para elevar su plegaria al Eterno Hacedor.

El Sacristán, lo sabía porque en cierta ocasión, en vez de retirarse a su casa, intrigado por lo que del señor Cura se decía se ocultó en un confesionario y fue testigo de la religiosidad del sacerdote. Este salió de la sacristía, andando de rodillas, llegó ante el altar y estuvo rezando en silencio largo rato, hasta que poco a poco, levantando la voz, dejando entender sus palabras, y orando amargamente imploraba:

– “Dios mío, Dios misericordioso, ¿por qué tu misericordia no ha llegado hasta mí? ¿Por qué no me haces olvidar? ¿Por qué, Señor, ¿por qué?” Y como si no fuera demasiado todo el fervor de su oración, con fuerte mano agitaba las disciplinas, azotándose las espaldas.

Aquella noche cayó desfallecido por el cansancio o por el dolor de sus heridas, y el sacristán, no pudo contenerse y corrió en su auxilio; lo levantó y lo condujo a su lecho, y enjuagó su sangre y sus lágrimas. El sacerdote tuvo para él unas palabras de gratitud y de humildad; pero desde el día siguiente, al llegar el momento en que el sacristán debía retirarse a su casa, el Padre Mariano lo acompañaba hasta la puerta del atrio de la iglesia, y allí se estaba hasta que lo veía alejarse.

Los grandes méritos del párroco de San Sebastián no eran ignorados por el señor Obispo. Un día, su señoría ilustrísima mandó llamarlo para encomendarle una delicada misión. Acababa de fallecer el confesor de las Monjas Concepcionistas, y el Prelado consideró que nadie mejor para ocupar la vacante que aquel sacerdote modelo de humanidad, cuya vida era verdaderamente ejemplar. Con su nuevo cargo, además de la parroquia que ya tenía, el Padre Mariano atravesaba todos los días las calles que separaban su humilde iglesia de la de las Monjas, para escuchar en esta, en confesión, a las esposas del Señor; y así transcurrían los días y las semanas y los meses, siempre dando el virtuoso sacerdote señales inequívocas de su elevado espíritu de santidad.

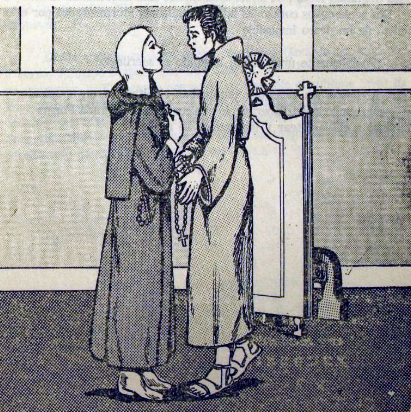

Pero una vez… cuando el confesor escuchaba atentamente a través de la rendija del confesionario a una de las siervas de Cristo, que, de rodillas le decía sus pecados, llegó a sus oídos un suspiro, como un lamento que le conmovió hasta lo más recóndito del alma y que removió en su imaginación los recuerdos de otros tiempos, de otros días, que tanto lo martirizaban y que había querido inútilmente borrar para siempre. Obligado por algo superior a su voluntad, el sacerdote sacó medio cuerpo del confesionario para reconocer a la monja que tenía a sus pies, con mano firme y atrevida, bajo el velo que ocultaba su semblante.

– ¡Mariano, que haces… Mariano…! exclamó la monja, pero sin procurar siquiera contenerlo.

– ¡Dolores!… ¡Ah eres tú, me lo decía el corazón por mi desgracia- Dijo también el confesor, ¡cayendo de nuevo dentro del confesionario anonadado por el dolor!

Solo estaban en el templo aquellas dos almas martirizadas. Nadie presenció aquella escena que ya no fue una confesión común y corriente d ellos pecados que necesitan el perdón de Dios, sino una penitencia infinita, enorme, inmensa como ella sola, de dos seres a un mismo tiempo atormentados por el suplicio de un deseo imposible… solo posible más allá del sacrilegio

Y la lampara que ardía ante el tabernáculo de Cristo consagrado en la forma eucarística, única luz que iluminaba la estancia comenzó a chisporrotear y lentamente se apagó.

Años atrás, un joven de humilde familia, enamorado de una dama de la mejor sociedad, en una de las noches en que ambos hablaban de su amor, fue sorprendido por el iracundo padre de la novia y lanzado de allí.

¿Cómo podría figurarse que llegaría a ser su esposa mediando tan grande distancia social entre los dos? El padre ofendido le reprochó la humildad de su cuna, y no le cruzó la cara “por no mancharse las manos”. Desde aquella noche, Mariano y Dolores no volvieron a verse, y más tarde supo él que su siempre bien amada había dios llevada a un convento y que había profesado. Entonces creyó que él también podría encontrar el remedio de su dolor, la curación de su alma en el servicio de Dios; se hizo seminarista y poco después recibió las sagradas ordenes; le fue encomendada la parroquia de San Sebastián donde lo encontramos al principio de esta leyenda y seguimos sus pasos hasta el momento en que él y ella, que han jurado votos de religión vuelven a encontrarse.

El padre Mariano seguía ocupando todas las tardes su confesionario en la Iglesia de las monjas. El tribunal de la penitencia diariamente era profanado por él y por Dolores: allí tenían lugar los coloquios de un apasionado amor que solo había estado adormecido y que más ardiente, más avasallador, revivía para ser más cruel, porque era un enorme suplicio, un martirio sin nombre para dos almas encadenadas por lo imposible.

Tal vez ella quiso alguna vez que los dos siguieran amándose en Cristo; que ambos, al servicio de Dios se redimieran inmolando aquella pasión mundana en aras de la Divinidad y que tal vez él no pudo sobreponerse a los imperativos mandatos de su corazón. Quizá fue el quien lo propuso y ella quien no pudo aceptarlo. Nadie pudo saberlo: pero es de suponerse que fue el confesionario diariamente profanado, donde se urdió el desenlace de aquella tragedia de sus dos almas.

Fue una noche, poco después de las doce: la puerta de la sacristía de San Sebastián se abrió lentamente y por ella pasaron unas sombras: un hombre llevando de la brida una cabalgadura. Jinete en ella, reconoció la calle del Matadero y siguió hacia el norte hasta donde se interponían los muros del Convento, y tomando allí hacia el poniente, fue a detenerse en el Callejón de las Monjas. El jinete se apeó y lanzó hacia dentro de la casa de las siervas de Dios, una piedra por encima del muro poco después cayó otra piedra cerca de él.

Entonces desprendió de la albarda de su bestia, una escalera de cuerdas cuya extremidad aventó con fuerza varias veces, hasta que el gancho se clavó en el extremo de la pared. Con la agilidad increíble subió aquel hombre, hasta encaramarse; pasó la escalera al otro lado, y poco después, apareció junto a él, que sostenía las cuerdas desde lo alto, otra sombra, otro cuerpo, el de una mujer con habito talar. La escalera volvió hacia la calle, bajó el hombre, rápidamente para sujetar las extremidades inferiores, esperando que la monja acabara de descender.

Entonces intervino la fatalidad. Fue el demonio para burlar aquel supremo esfuerzo, o fue la mano de Dios para castigar el sacrilegio que se consumaba, para ponerle fin ejemplarmente a la profanación. El gancho de la escalera rompió la pared y se desprendió, y la monja cayó sobre las baldosas de la calle. Su cabeza chocó contra el muro con tal fuerza, que la muerte fue instantánea.

Ya nada tenía que hacer allí aquel desgraciado… atormentado más por su fracaso por sus remordimientos y acobardado por enormidad de su sacrilegio delito, solo pensó en huir… huir, sin saber a dónde, no podía comprenderlo. Cabalgó de nuevo, picó espuelas, fustigó a su bestia con furor, con locura, con verdadera insania… y la bestia corrió por la misma calle hacia el Matadero. En aquella esquina una partida de ganado se interpuso a su carrera; la bestia se asustó y lanzó al jinete contra el pórtico del rastro. El filo de la piedra labrada le partió el cráneo, y el cadáver quedó en aquel lugar.

Al amanecer, el cuerpo del padre Mariano, con los sesos de fuera, fue encontrado en aquella esquina, sin que nadie pudiera explicarse por qué, y casi a la misma hora, en el Callejón de las Monjas, fue levantado también el cráneo destrozado, una sierva de Dios.

El mismo día fue colocada en la pared, en la calle, en el propio lugar donde Dolores encontró la muerte, una gran cruz de madera, signo de la redención con los brazos abiertos hacia el cielo; y desde entonces, todas las noches, poco después de las doce, se levantaba del mismo lugar donde pereció el Padre Mariano, una sombra con figura humana, cubierta con burdo sayal que por en medio de la calle avanzando lentamente, llegaba hasta el pie de la enorme cruz de madera, en el Callejón de las Monjas y caía de hinojos clamando desesperadamente: ¡Misericordia! ¡Perdón!

Dr. Argos, 7 de Noviembre de 1940.

*Ilustraciones del libro «La leyenda de la calle del matadero viejo» (1977)

![]()

Bellísima leyenda…

Muchas historias como esta?